La Iglesia y el Camino de Santiago moldearon el tiempo, la educación, la hospitalidad, la arquitectura y la gastronomía que dieron forma a Europa.

El vínculo entre la Iglesia y el Camino de Santiago explica más de lo que muchos imaginan.

Durante siglos, la Iglesia Católica no solo guió la espiritualidad del continente: moldeó el tiempo, la educación, la salud, el arte y hasta la manera de comer y comunicarse.

Y fue a través del Camino de Santiago donde todo ese conocimiento, fe y cultura se difundieron y mezclaron.

Cuando se dice que Europa se hizo peregrinando a Compostela, no es una frase poética.

Es una realidad histórica.

Miles de hombres y mujeres salían desde la puerta de su casa rumbo a Santiago, impulsados por la fe, llevando consigo sus costumbres, su idioma y su visión del mundo.

Ese movimiento continuo de personas fue lo que dio forma a la Europa que conocemos hoy: una Europa que aprendió caminando.

En este artículo exploramos cómo la Iglesia y el Camino de Santiago construyeron, juntos, una red espiritual, cultural y social que aún hoy sigue viva en los pueblos, en las catedrales, en la mesa y en el corazón de quienes caminan.

Las campanas y el tiempo: cuando la Iglesia organizó la vida cotidiana

En un mundo sin relojes, donde casi nadie sabía leer, el tiempo se medía por el sonido.

Las campanas eran la voz de la comunidad.

Llamaban a orar, a trabajar, a descansar o a protegerse ante un peligro.

La Iglesia había convertido el sonido en un lenguaje universal.

Las horas canónicas —laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas— marcaron el ritmo de cada jornada.

Los monasterios y las iglesias organizaban el día, y la vida civil se adaptaba a su compás.

De ese sistema surgió la estructura horaria moderna que aún usamos.

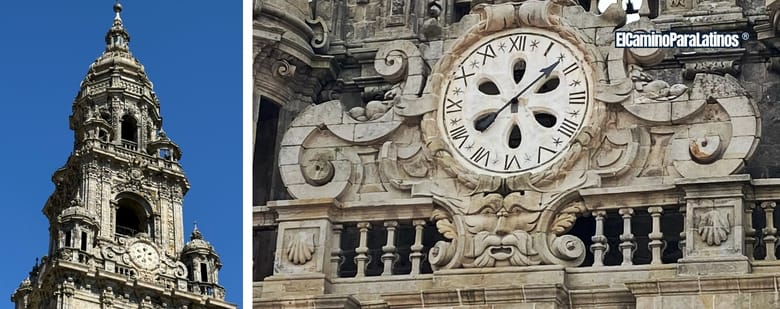

En Santiago, el reloj de la Berenguela es el símbolo más claro de esa herencia.

Su campana, que resuena sobre la plaza de la Catedral, no solo marca la hora: recuerda que hubo un tiempo en que el orden, la disciplina y el sentido de comunidad nacían del tañido del bronce.

En cierto modo, la Iglesia y el Camino de Santiago sincronizaron la vida europea con su sonido.

El Camino como escuela: del latín al gallego

Durante la Edad Media, aprender era un privilegio reservado casi exclusivamente a la Iglesia.

Los monasterios eran centros de conocimiento: allí se copiaban libros, se traducían textos, se preservaba la ciencia antigua.

Los monjes fueron los primeros maestros y bibliotecarios de Europa.

Pero el Camino de Santiago añadió algo más poderoso: el contacto humano.

Peregrinos de todos los rincones del continente —de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra o Portugal— compartían caminos, ideas y canciones.

Ese flujo continuo de personas hizo que el Camino se convirtiera en la primera gran “escuela sin aulas” de la historia.

El latín, lengua de la Iglesia, era el punto de encuentro.

Pero en el intercambio nacieron nuevas lenguas: el gallego, el castellano, el occitano o el francés antiguo.

Las oraciones, los cantos y las leyendas se transformaban a cada paso.

Así, la Iglesia y el Camino de Santiago enseñaron a Europa no solo a rezar, sino también a hablar y a entenderse.

La hospitalidad en el Camino de Santiago: legado de la Iglesia

Si hay una palabra que define al Camino, es hospitalidad.

La raíz de esa palabra, hospitalitas, tiene que ver con acoger, proteger y servir.

Y fue la Iglesia quien la convirtió en práctica cotidiana.

A lo largo de toda Europa, desde Alemania hasta Galicia, se levantaron hospitales de peregrinos mantenidos por monasterios, órdenes religiosas y cofradías.

Allí se ofrecía comida, cama y curación, sin importar el origen o la riqueza del viajero.

El ejemplo más grandioso de esta tradición es el Hospital de los Reyes Católicos, fundado en 1501 por los Reyes Católicos en Santiago de Compostela.

Su construcción, ordenada como ofrenda de fe y gratitud, fue el mayor símbolo de la caridad cristiana aplicada al Camino.

Los peregrinos encontraban allí reposo, atención médica y una capilla siempre abierta.

Hoy, transformado en el Hostal dos Reis Católicos, sigue siendo una joya del Camino.

Entrar en su claustro es sentir cómo la piedra conserva el eco de la oración y la ayuda desinteresada.

Gracias a esa red de asistencia, la Iglesia y el Camino de Santiago hicieron posible que cualquiera, incluso el más humilde, pudiera cruzar montañas, reinos y mares para llegar a Compostela.

Fue la primera gran red de solidaridad europea.

Según la Oficina del Peregrino, esa tradición de acogida sigue siendo una de las columnas que sostienen el espíritu del Camino hoy en día.

El lenguaje de los símbolos: comunicar sin palabras

En una época donde la mayoría de las personas no sabía leer, la Iglesia encontró una forma de enseñar que no necesitaba libros: la imagen.

Las fachadas de las catedrales eran auténticas biblias talladas en piedra.

Los peregrinos entendían su mensaje sin leer una sola palabra.

El arte románico fue la gran herramienta pedagógica de la fe.

Los capiteles narraban escenas bíblicas, los pórticos mostraban el juicio final, los frescos hablaban del bien y del mal.

Todo el Camino era un catecismo visual.

El símbolo del peregrino, la vieira, es parte de ese mismo lenguaje.

Cada concha representaba la unión de muchos caminos que convergen en un punto: Santiago.

Más que un souvenir, era una lección de humildad y pertenencia.

Incluso las flechas amarillas que guían hoy a los caminantes heredan esa idea.

Son una forma moderna de comunicación sencilla, directa y universal.

Una tradición de signos que comenzó con la Iglesia y el Camino de Santiago, y que aún mantiene su propósito: guiar sin hablar.

La arquitectura religiosa del Camino de Santiago

Caminar el Camino es caminar por una historia de piedra.

Cada templo, cada puente, cada ermita fue un punto de encuentro entre culturas y estilos.

El románico, con sus muros gruesos y arcos semicirculares, fue el primer lenguaje arquitectónico común de Europa.

Las iglesias románicas del Camino —como San Martín de Frómista, Eunate o O Cebreiro— fueron mucho más que edificios religiosos.

Eran refugios, escuelas y faros de fe.

Los peregrinos sabían que donde había una torre, había seguridad.

Con el tiempo, el Camino vio nacer otros estilos.

El gótico trajo la luz y la altura; el renacimiento añadió proporción y armonía; y el barroco llenó los templos de movimiento y emoción.

Cada época dejó su huella, y el resultado fue un mosaico cultural sin fronteras.

La Catedral de Santiago es la síntesis perfecta de todo ello.

Románica en su origen, gótica en sus ampliaciones, barroca en su fachada: un símbolo de cómo la fe se adaptó al paso del tiempo.

Nada resume mejor la unión entre la Iglesia y el Camino de Santiago que esa catedral viva, construida por manos anónimas de toda Europa.

Así como los peregrinos trajeron historias y lenguas, también trajeron técnicas de construcción, formas decorativas y modos de entender el espacio.

La arquitectura del Camino fue el gran laboratorio donde Europa se conoció a sí misma.

La gastronomía del Camino de Santiago: fe, fronteras y fogones

La historia de la Iglesia y el Camino de Santiago también se escribe con pan, vino y fuego.

Durante siglos, los monasterios fueron centros de producción alimentaria, custodiando saberes que mezclaban la necesidad con la devoción.

El vino, esencial en la liturgia, se convirtió en motor económico y símbolo de comunión.

De los viñedos de Borgoña al Ribeiro gallego, del Douro portugués a La Rioja, cada copa compartida entre peregrinos era una extensión del altar.

El Camino fue una frontera viva: por él viajaron productos, semillas y recetas.

Los monjes experimentaban, intercambiaban y perfeccionaban los alimentos.

Así nacieron los quesos, las cervezas artesanales y los licores que aún hoy se elaboran en abadías y conventos.

Los pimientos de Padrón, por ejemplo, tienen su origen en los monjes franciscanos del convento de Herbón, quienes trajeron las semillas desde América y las cultivaron junto al río Ulla.

De esa mezcla entre fe y tierra nacieron los famosos “unos pican y otros no”, convertidos en emblema de Galicia.

También el Camino Portugués dejó su marca culinaria.

Los peregrinos que cruzaban desde Valença do Minho o A Guarda encontraban una mesa llena de vino verde, bacalao y dulces conventuales.

Portugal y Francia, como España, conservaron ese espíritu de acogida que se servía primero en la mesa.

Cada plato, cada sorbo, cada receta compartida, es un recordatorio de que el Camino no solo unió pueblos: unió sabores, manos y tradiciones.

La gastronomía del Camino es, en el fondo, otra forma de hospitalidad.

La bendición del peregrino: un rito que perdura

Antes de emprender el viaje, los peregrinos acudían a recibir la bendición del peregrino.

Ese rito, que aún se mantiene en Roncesvalles, representaba la entrega del cuerpo y del alma a la experiencia del Camino.

La Iglesia pedía protección, fortaleza y humildad para quienes partían.

Y aunque el texto de la bendición ha variado con los siglos, su esencia sigue intacta: reconocer que el viaje exterior tiene sentido solo si acompaña un viaje interior.

Cada paso, cada dificultad, cada silencio, eran parte de un aprendizaje espiritual.

Por eso, la Iglesia y el Camino de Santiago no pueden entenderse por separado: uno dio sentido al otro.

La seguridad: del riesgo medieval al Camino moderno

Hoy, los peregrinos caminan con tranquilidad.

Pero hace mil años, el Camino era una aventura llena de riesgos.

Había bandidos, asaltantes y falsos guías.

El peregrino, que muchas veces llevaba dinero o encargos de otros fieles, era presa fácil.

Para protegerlo, la Iglesia impulsó redes de seguridad y asistencia: cofradías, hospitales, puentes y zonas de descanso bajo protección eclesiástica.

Fue el primer sistema europeo de “seguridad en ruta”.

Gracias a eso, la Iglesia y el Camino de Santiago transformaron una travesía peligrosa en una experiencia compartida y protegida.

Hoy, esa herencia sigue presente en la solidaridad entre caminantes, en la acogida y en la confianza que caracteriza al Camino.

Europa se hizo PEREGRINANDO a COMPOSTELA

Entender la historia de la Iglesia y el Camino de Santiago es entender cómo nació Europa.

No se construyó con guerras, sino con pasos.

Con campanas que marcaron el tiempo, hospitales que ofrecieron refugio, símbolos que enseñaron sin palabras, arquitectura que unió culturas y gastronomía que cruzó fronteras.

Caminar hacia Santiago era, en realidad, caminar hacia la esperanza.

Y aunque hoy las motivaciones sean diversas, el espíritu que unió a la Iglesia y al Camino de Santiago sigue vivo en cada persona que decide ponerse en marcha.

Porque al final, el Camino no es solo historia: es una forma de entender la vida.

¿Quieres una asesoría para planificar tu Camino de Santiago?

Con una asesoría personalizada, puedes conseguirlo. Solicita tu asesoría a medida